BERND KRIMMELDAS BILDNIS ALS STILFIGUR

Das Aufregende an den Bildern der Susanne Ritter ihre Unaufgeregtheit. In den offensiven Scharmütze der Avantgarden kommt ihre Malerei auf Taubenfüßen daher. Mit Anmut und Friedfertigkeit bezieht sie Ihre Position auf einem Terrain, das mit Happenings, Performances, Installationen, Environments etcetera okkupiert ist, mit so genannten „Werkgruppen“, bei deren Präsentationen man noch auf die exaggeriertesten Grenzüberschreitungen gefasst sein kann, nur nicht auf die Widerbegegnung mit dem längst totgesagten Tafelbild. Erstaunt fragt man sich: kann, darf eine auf Reputation bedachte Künstlerin sich das heute noch leisten? Und man wird den Mut und die Gelassenheit bewundern müssen, mit denen Susanne Ritter ohne den Geleitschutz von Auguren und Hermeneutikern die exaltierte Szene betritt.

Ausstellungseröffnungen sind heutzutage gesellschaftliche Ereignisse von hohem Unterhaltungs-wert. Das animierte Publikum kann sich – getauft vom Beuysschen Segen „Kunst gleich Leben“ – als fortschrittsgläubige Gemeinde unter den Exponaten und Darbietungen fühlen. Es ist selbst notwendiger Bestandteil der künstlerischen Events. Man nennt solche Zeremonien „Vernissagen“, aber kaum jemand weiß warum. Man muß schon sehr weit zurück und außer Landes gehen, um auf die Spur zu kommen. In den Pariser Salons des 19. Jahrhunderts hatten die Maler am Tag vor der Ausstellungseröffnung ihre Gemälde mit „Vernis“ überzogen, dem Firnis, der die Tiefen der Farben hervorholt und die Lasuren zum Leuchten bringt. Am Abend der Vernissage war dann ein erlauchter Kreis von Freunden, Schriftstellern und Kritikern zugelassen, um als Meinungsbildner das erwartungsvolle Publikum in den Morgengazetten auf die neusten, atelierfrischen Werke vorbereiten zu können.

Firnis fehlt als Material im Rüstzeug der Avantgarden, es ist nur noch Epitheton ornans des Eröffnungsrituals, das nicht den wie auch immer gearteten Werken, sondern dem gesellschaftlichen Event Glanz gibt. Dagegen ist Firnis als Substanz tatsächlich integraler Bestandteil der der Malerei von Susanne Ritter. Sie malt, man liest es mit Stirnrunzeln in den Katalogen, mit „Eitempera“, dem geheimnisvollen Elixier der Alten Meister. Man kann sich dieses Malmittel als eine Art Mayonnaise vorstellen, eine Mixtur aus wässrigen und öligen Flüssigkeiten, die durch das Lezithin des Eigelbs emulgiert sind. Wesentlicher Bestandteil ist ein Firnis, der aus einer öligen Lösung des Dammar, eines Harzes des tropischen Shoreabaumes, besteht. Die mit dieser Emulsion angeriebenen Farbpigmente sind flüssig und mit zeichnerischer Präzision vermalbar, solange das Substrat wässrig ist. Nach dem Trocknen bilden das Albumin des Eiweißes und der Firnis des Dammarharzes einen klaren, wasserunlöslichen Film, der die Pigmente einschließt und ihnen Leuchtkraft verleiht.

Vor der Erfindung der Ölmalerei im 15.Jahrhundert war Eitempera in unterschiedlichen Rezepturen die allgemeine Maltechnik. Der Niederländer Jan van Eyck entwickelte sie zur höchsten Meisterschaft. Anders als Ölfarben, die einen freieren malerischen Vortrag bis hin zur pastosen Alla-prima-Malerei erlauben, verlangt Tempera einen planvollen Aufbau. Über einen weißen Grund wird die Imprimitur, ein leichter Schleier in warmem oder kaltem Grau, mit breitem Pinsel gelegt. Aus diesem Generalton kann ins Helle beziehungsweise ins Dunkle arbeitend schrittweise die Farbigkeit der verschiedenen Bildfelder entwickelt werden. Mehr flockig als flächig legt ein feinerer Haarpinsel die Pigmente in dünnen Schichten übereinander. Das optische Zusammenwirken durchscheinender und opaker Farblagen ergibt schließlich aus der Tiefe heraus eine differenzierte Koloristik und einen Schmelz der Farben, die mit einer nur auf das Oberflächenlicht setzenden Malweise nicht erreicht werden können.

Die komplizierte Technik erfordert eine zeichnerische Klärung der Bildidee, eine gefestigte Konzeption der Formen und einen folgerichtigen Farbaufbau. Voraussetzung für ihre disziplinierte Handhabung ist deshalb eine entsprechende künstlerische Haltung, über deren Tugenden Susanne Ritter in hohem Maße verfügt. Ihr Temperament erschöpfte sich aber nicht in maltechnischer Archäologie, es richtete sich darüber hinaus auf eine Weiterentwicklung der altmeisterlichen Alchemie. So erkundete Susanne Ritter die vielfältigen Eigenschaften der modernen Acrylfarbe auf ihre Kombinationsfähigkeit mit der alten Eitempera. Wie diese Emulsion ist die acrylgebundene Farbe zunächst wässrig von lasierend bis opak vermalbar. Im Trocknungsprozess polymerisiert das Kunstharz und bildet ähnlich wie der Dammarfirnis einen klaren Film. Die heutige Beliebtheit der Acrylfarben bei Kindern, Dilettanten und Professionellen beruht auf ihrer universalen Verwendbarkeit: man kann unbekümmert drauflos und drüberweg malen. Dagegen modifizierte Susanne Ritter das Potential des neuen Werkstoffes gezielt auf eine Erweiterung der alten Technik. Sie überzieht das mit Eitempera aufgebaute Bild – in gleicher Malweise fortfahrend – mit feinen Lagen der Acrylfarben und erzielt mit der Intensität neuer Pigmente und der Transparenz des Kunstharzes die eigentümliche Brillanz ihrer Gemälde.

Seit ihren Anfängen im Studium und ohne experimentelle Umwege hat sie – wie mit einem inneren Kompaß begabt – nur ein Ziel angesteuert: die Imagination des Menschen durch Malerei. Dieses „Ins-Bild-Setzen“ eines Generalthemas verfolgte sie vorsichtig, aber konsequent voranschreitend. Im einfühlsamen Umgang mit den Farben erkundete sie deren Eigengesetzlichkeit und ihre evokativen, auf Bedeutungen hinwirkenden Kräfte. Ab ovo stand der Austragungsort ihres künstlerischen Tätigseins außer Frage, nämlich das längst diskreditierte Tafelbild, für das immer noch eine Definition von Maurice Denis von 1890 gilt: „Ein Bild – bevor es ein Schlachtroß, eine nackte Frau oder eine Anekdote ist – ist wesentlich eine plane, von Farben in einer bestimmten Anordnung bedeckte Fläche.“

Die analytische Exploration der Farbwerte und der aus ihrem Wechselspiel resultierenden Wirkungen einerseits und die aufmerksame Beobachtung der sichtbaren Wirklichkeit anderer seits führten in einem dialektischen Prozeß zu einem Zusammenklang von Malerei und Bedeutung. Das durch den Rahmen abgegrenzte, von der realen Umgebung abgehobene Bildrechteck wird zu einer immateriellen Fläche, auf der die Farben die ihnen eigentümlichen Distanzwirkungen entfalten. Differenzierte Nuancen des Spektrums lösen beim aufmerksamen Betrachten feingestufte Temperatur- und Raumempfindungen aus. Das vibrierende Wechselspiel warmer und kalter Valeurs, ihr Vortreten und Zurückweichen halluzinieren aus der Fläche einen Bildraum, in dessen nichteuklidschen Dimensionen die ästhetischen Figurationen der künstlerischen Schöpfung ihren Erscheinungsort haben.

Beim einfühlsamen Umgang mit den Farben und bei der sorgfältigen Beobachtung ihrer koloristischen Schauspiele hat Susanne Ritter den Bezug zu der baren Wirklichkeit nicht aus den Augen verlorene, entwickelte eine Sehweise, die auf die perspektivische Organisation des traditionellen Tafelbildes in Vorder-, Mittel- und Hintergrund verzichtet. Vorsichtig arrangierte sie in einem fensterartig ausgegrenzten Blickfeld optische Versatzstücke als Requisiten für den Auftritt des von Anfang an intendierten Menschenbildes. In den frühen siebziger Jahren findet sie einfache Kleidungsstücke für bildwürdig, so etwa ein Nachthemd, einen Schlafanzug, einen Bademantel. In die Nähe gerückt, wachsen die Dinge des täglichen Umgangs über die Bildgrenzen, die verbleibenden Randzonen definieren sich nicht als Hintergrund, sondern als Umgrund innerhalb der Flächenkomposition. In einem sanft pulsierenden Bildlicht verwandeln sich die banalen Musterungen in ein harmonikales Dekor. Dabei erscheint die Stofflichkeit der Textilien transformiert in der Textur der Farbgewebe. Die Metamorphose der realen Dinglichkeit in ihr ästhetisches Äquivalent ist ein hoher Abstraktionsvorgang, der manche Vermutungen, hier kündige sich der Einstieg in einen neuen Realismus an, enttäuschen sollte.

In der leichten Bauschung der Textilien kommt ihre Bestimmung als notwendige Hülle für den menschlichen Körper zum Ausdruck. Die implizierte antropomorphe Gestalt beginnt sich in den folgenden Arbeiten deutlich auszuprägen. Zwar ist in Bildern aus den Jahren 1974-76 der kompositorische Zuschnitt zugleich mit dem dinglichen Ausschnitt noch der gleiche: die im Bildfeld als Kleidungsstücke figurierenden Formen kennzeichnen sich ausschließlich durch Ärmel und Rumpfpartie. Doch nun scheint eine mädchenhafte Gestalt in sie hineingeschlüpft. Die zuvor wattig gebauschten Textilien spannen sich nun über anmutigen Formen auf das Aparteste. In dem Bild „Gutes Kleid“ von 1974/75 zeichnet sich der Körper zunächst noch hinter dem vordringlichen Dekor des Kleides und seiner wellenartigen Fältelung nur schüchtern ab, doch in Bildern des folgenden Jahres verkürzt sich der Bedeutungscharakter der Textilen als Vorwand für die in Erscheinung tretende menschliche Figur. In dem lange präludierten ersten Akt der Sichtbarmachung eines Menschenbildes übernimmt Susanne Ritter selbst die Rolle der Protagonistin. Es sind verhüllte Selbstbildnisse, die sie malt, und sie bekennt sich freimütig dazu: „Ich“ und mit feiner Ironie „Ich, noch schöner“.

In den letztgenannten Bildern sind die sich vordergründig als Textilien ausweisenden Farbfelder kaum noch durch Musterungen, aber verstärkt mit modulierenden Schattierungen strukturiert. Das plane Umfeld, das wir als Hintergrund zu sehen gewohnt sind, besetzt Susanne Ritter ausschnitthaft mit Blattwerk von Zimmerpflanzen, deren organische Formen allerdings nur der Verlagerung des Dekors in den Farbfeldern der Komposition dienen. Mit der den Dingcharakter auflösenden Ornamentierung des Umfeldes hält sie plastische Anmutungen in der Schwingungsebene flächiger Malerei.

Noch ist der Mensch nur schemenhaft in der Verschleierung wahrzunehmen, aber gegen Ende der siebziger Jahre entblößt die Künstlerin vorsichtig kleine Partien seines Körpers, Haut wird sichtbar, aber eben auch nur als Epidermis, als weitere Hülle unter den Hüllen. Die Köpfe bleiben zunächst außerhalb des Bildfeldes. Dessen Terrain erkundet Susanne Ritter mit Bedacht in weiteren Bildern für die ersten direkten Auftritte des Menschen. Sie schickt einen verdeckten Ermittler vor („Kopf mit Maske“) oder läßt ein Mädchen mit verbundenen Augen in die Bildfalle gehen („Susanne Fritz als Blindekuh“).

Wir sind immer bestrebt, in den Gesichtszügen eines Menschen zu lesen, aus ihren Bildungen etwas über seinen Charakter zu erfahren. Physiognomische Eigenheiten sind für uns besetzt mit einer Ausdrucksvielfalt, die unsere zwischenmenschliche Aufmerksamkeit beschäftigt. Bei einem traditionell aufgefaßten Portrait zieht deshalb der dem Antlitz gewidmete Flächenanteil des Gesamtbildes wesentlich unseren Blick auf sich. Seine Ausformung spricht zu uns als das Signalement einer Persönlichkeit. Die psychologische Aufladung von Malerei hat in der glanzvollen Tradition der Bildnismalerei ihre Triumphe gefeiert, und wir bewundern sie heute in den Museen. Für eine Bildauffassung, wie sie Maurice Denis formuliert hat, ist jedoch der hervorgehobene Bedeutungscharakter eines derart als Portrait definierten Bildteils dem harmonikalen Zusammenklang der Flächenkomposition abträglich.

Susanne Ritter mag deshalb gezögert haben, Köpfe ganz ins Bildfeld zu rücken. Es ist kein harscher Akt, wenn sie Gesichter immer wieder mit dem Rahmen querdurchschneidet, vielmehr scheint eine Scheu sie zurückzuhalten, das Antlitz bloßzustellen, es in den Zusammenhang ihrer Bildnerei aufzunehmen, bevor sie seine ästhetische Erscheinung als „Bildnis“ durchdacht und gültig formuliert hat.

Die Verwandlung des Sichtbaren der Wirklichkeit in das Erscheinende des Bildes vollzieht die Künstlerin mit einer somnambulen Sicherheit. Ihre Art des Sehens dinglicher Zustände und ihr Wahrnehmen menschlicher Befindlichkeiten verbindet sie mit ihrem Erinnerungsvermögen und ihrer Einbildungskraft. Daraus resultieren Erweiterungen des malerischen Repertoires und eine Vertiefung des Ausdrucks. Das wird deutlich in dem Gemälde „Katja Leven“ aus den Jahren 1982/83. Es zeigt in frontaler Draufsicht Oberkörper und untere Gesichtshälfte einer im Bett liegenden Frau. Das Bettzeug bildet den Umgrund, mit seinen Falten zurrt es die Figur gewissermaßen in die Bildebene. Ein durchsichtiges Nachthemd bringt indiskret füllige, zur Seite ausufernde Brüste zum Vorschein. Sein albernes Blütenmuster kontrastiert den ältlichen Körper. Ein schwarzes, durch die Bordüre des Halsausschnittes gezogenes Band bildet eine Parabel, die in ihrem Brennpunkt auf den Mund der Liegenden hinweist. Die Knopfleiste des Kopfkissens ist durch den Zug der Belastung gespreizt, und das Inlett tritt durch drei Spalten zutage. Seine leuchtend roten Formen provozieren die Vorstellung von üppigen Lippen, deren Lächeln den Mund der Liegenden fahl und welk erscheinen läßt. Der Vergleich des Gemäldes mit den als Selbstbildnisse bezeichneten Bildern macht deutlich, daß aus den kompositorischen Bezügen über die ästhetische Ordnung hinaus leise, gänzlich ungeschwätzige Mitteilungen vernehmbar sind von den Befindlichkeiten des Menschseins.

Die ornamentale Inszenierung der Fläche und die evokatorische Kraft von Farben und Formen handhabt Ritter nun in solchem Maße, daß der Betrachter die Darstellungsbegrenzungen nicht mehr als einengende Ausschnitte von Realitäten empfinden muß, sondern als die Fassung eines Darstellungsfeldes sehen kann, in dem die Künstlerin ihre Antworten auf die Wirklichkeit zur Anschauung bringt. Was vordergründig als Bruchstück erscheint, ist im Bildzusammenhang integral und vollständig. Aber es richtet zugleich an den Betrachter die stille Aufforderung, den Bedeutungsvorschlägen zu folgen, selbst seinen Teil hinzuzudenken, in seiner Phantasie das scheinbar Fragmentarische zu komplettieren, um – wie Novalis es von den Lesern forderte – ein erweiterter Autor der Bilder zu werden.

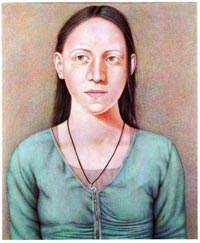

Mit Beginn der neunziger Jahre erreicht Susanne Ritter das lange präfigurierte Ziel: die Form des reinen Bildnisses. Durchweg handelt es sich dabei um großformatige, also weit überlebensgroße Brustbilder. Mit sanfter Insistenz widmet sie sich der selbstgestellten Aufgabe. Ganz konzentriert auf den einmal gefundenen Topos laboriert sie beharrlich an seiner Vervollkommnung. Behutsam variiert sie das Bildinventar, tariert seine Gewichtungen in subtilen Balanceakten innerhalb der großen Form. Es gibt keine Anschnitte der Gesichter mehr, keine kompositorischen Extravaganzen. Einheitliche, in feinen Valeurs vibrierende Farbschleier bilden den Fond, aus denen ein mildes Licht die Gestalten hervorhebt.

Es ist also zuerst der abstrakte, als „Brustbild“ definierte Topos, auf den sich der Gestaltungswille der Künstlerin richtet. Das von einem Individuum erzählende „Portrait“ ereignet sich – ganz im Sinne von Maurice Denis als sekundäres Ergebnis der sinnvollen Flächenordnung. Susanne Ritter sieht auf ihre Modelle gewissermaßen durch den Filter ihrer Bildvorstellung. In der Betrachtung der physischen Zuständlichkeiten ihrer Gegenüber blendet sie alles aus, was die Reinheit ihrer Vision trüben könnte. Sie läßt keine Affektion der Mimik zu, keine momentane Regung, keine individuelle Haltung, keine dramatische Ausleuchtung – nichts von dem, was als Psychologismus vorlaut werden könnte. Die kontemplativ gewonnenen Wirklichkeitskorrelate finden Eingang in die Malerei und evozieren in einer großen Stille die Präsenz von Menschen. Dabei verharren die ins Bild gerufenen Gestalten mit beunruhigender Ruhe – distanziert, abwartend, rätselhaft – in einem metaphysischen Still-Leben. Die poetische Aura des Erscheinenden könnte den Darstellungen intimistisches Format geben, aber die Künstlerin wirkt dieser Anmutung entgegen, indem sie die Köpfe ins Überlebensgroße projiziert. Den natürlichen Proportionen entrückt, gewinnen die Bildnisse eine kühle, statuarische Plastizität. Fern vom Abbildhaften erweisen sie sich als Stilfiguren eines zeitlosen Klassizismus‘.

Mit wiederentdeckten Geheimnissen der Alten Meister gerüstet, hat Susanne Ritter als ganz eigene Leistung etwas für sich zurückerobert, was lange verachtet war: eine Malkultur, in deren Zauber das Bild des Menschen aufscheinen kann. Und das ist das eigentlich Aufregende.

VITASusanne Ritter

- 1945 geboren in Düsseldorf

- 1966-70 Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung Mainz

Studium der Malerei bei Prof. Klaus-Jürgen Fischer, Staatsexamen - 1989 Studienaufenthalt bei Prof. Werner Tübke in Leipzig

- 1992 Studienaufenthalt in Paris

Thema: Bildnis

Techniken: Eitempera /Acryl auf Leinwand, Zeichnung

Mitglied in

- 1991 Deutscher Künstlerbund

- 1998 Darmstädter Sezession

- 2001 Pfälzische Sezession

Preise, Auszeichnungen

- 1977 Förderpreis der Stadt Mainz

- 1984 Kunstpreis für Malerei des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz

- 1996 Perron-Kunstpreis der Stadt Frankenthal

- 1997 Förderpreis der Stadt Bautzen